「最近、手元のスマホの文字が見えづらくなってきた…」と感じていませんか。40代頃から多くの人が自覚し始める目の変化。そろそろ老眼鏡を考え始めたものの、老眼鏡を作るタイミングはいつが最適なのか、迷ってしまいますよね。

また、老眼鏡は100均と眼鏡屋で何が違うのか、値段相場はいくらくらいなのか、多くの疑問が浮かぶことでしょう。中には、老眼鏡を使わない方がいいという話を聞いたり、老眼鏡で視力回復できるというのは嘘なのか気になったりする方もいるかもしれません。

この記事では、そうした疑問に全てお答えします。老眼鏡を安く作るための3つのポイントから、眼鏡市場やJINS、Zoffでの具体的な老眼鏡の作り方、レンズ交換にかかる費用まで、詳しく解説。

さらに、跡がつきにくい鼻あてなしフレームの選び方や、自分に合ったメガネを作るために不可欠な視力検査の重要性まで、網羅的にご紹介します。あなたにぴったりの一歩を見つけるための、確かな情報がここにあります。

- 老眼の基礎知識と老眼鏡の必要性

- 100均と眼鏡店の老眼鏡の具体的な違い

- 大手チェーン店での老眼鏡の作り方と費用

- 自分に合う失敗しない老眼鏡の選び方

老眼鏡を作るならどこがいい?知るべき基礎知識

- 老眼鏡を使わない方がいいと言われる理由

- 老眼鏡で視力回復は嘘?その真相を解説

- 老眼鏡を作るタイミングはいつが最適?

- 老眼鏡は100均と眼鏡屋で何が違う?

- 老眼鏡の作成には視力検査が不可欠

老眼鏡を使わない方がいいと言われる理由

「老眼鏡をかけると、かえって老眼が進行するから使わない方がいい」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは明確な誤解です。老眼鏡の使用 자체가老眼を悪化させることはありません。

老眼は、加齢によって目のピント調節機能を持つ「水晶体」が硬くなり、弾力性が失われることで起こる生理現象です。そのため、老眼鏡をかけてもかけなくても、加齢とともに誰にでも進行していきます。

では、なぜ「使わない方がいい」と言われることがあるのでしょうか。その理由は、自分に合っていない度数の老眼鏡を使い続けることによるデメリットにあります。

合わない老眼鏡を使い続けるリスク

度数が強すぎたり弱すぎたりする老眼鏡を無理して使用すると、目に余計な負担がかかります。その結果、以下のような不快な症状を引き起こす可能性があります。

- 眼精疲労

- 頭痛

- 肩こり

- 吐き気やめまい

特に、安価な既製品は左右のレンズが同じ度数で作られていますが、実際には左右の視力に差がある人がほとんどです。このようなメガネが合わないのは当然と言えるでしょう。つまり、「老眼鏡を使わない方がいい」のではなく、「自分に合わない老眼鏡は使うべきではない」というのが正しい理解です。

老眼鏡で視力回復は嘘?その真相を解説

結論から言うと、老眼をトレーニングなどで治し、視力を回復させることは現代の医学では不可能とされています。インターネット上には「老眼が改善するトレーニング」といった情報が見られますが、医学的根拠に乏しいものがほとんどです。

前述の通り、老眼は目の筋肉の衰えだけでなく、レンズの役割を果たす水晶体そのものが硬くなることで起こります。一度硬くなった水晶体を、トレーニングで再び柔らかくすることはできません。

老眼鏡の役割とは?

老眼鏡は、視力を「回復」させるものではありません。その役割は、硬くなった水晶体の代わりにピント調節機能を補助し、近くの物を見えやすく補正することです。見えづらさを我慢していると、知らず知らずのうちに目に負担をかけ、眼精疲労や体調不良の原因にもなります。老眼鏡は、そうした負担を軽減し、快適な視界をサポートしてくれる重要なアイテムなのです。

「視力が回復した」と感じるケースがあるとすれば、それは一時的に目の周りの筋肉の緊張がほぐれたことによるものかもしれません。しかし、老眼そのものが治ったわけではないため、見え方に根本的な変化を求めるのであれば、適切な老眼鏡を使用することが最も確実で安全な方法です。

老眼鏡を作るタイミングはいつが最適?

老眼鏡を作り始めるべき明確な年齢はありませんが、多くの方が40代から40代半ばにかけて、その必要性を感じ始めます。老眼は少しずつ進行するため、「いつから」とタイミングを計るのは難しいものです。そこで、以下のようなサインを一つの目安にすると良いでしょう。

こんなサインがあったら、老眼鏡を検討するタイミングかも?

- 今まで見えていた距離で、スマホや本の文字が読みづらくなった

- 無意識に物を顔から離して見ている

- 薄暗い場所だと、特に文字がぼやけてしまう

- 細かい作業や読書をすると、以前より目が疲れる、または頭痛がする

これらのサインは、目のピント調節機能が衰え、知らず知らずのうちに目に負担をかけている証拠です。日常生活で少しでも「不便だな」「疲れるな」と感じたら、それがあなたにとっての最適なタイミングと言えます。

我慢して見えづらい状態を続けることは、眼精疲労を蓄積させるだけでなく、肩こりや頭痛など全身の不調につながることもあります。まずは眼科や眼鏡店で相談し、ご自身の目の状態を正確に把握することから始めてみましょう。

老眼鏡は100均と眼鏡屋で何が違う?

手軽に購入できる100円ショップの老眼鏡と、眼鏡店で作るオーダーメイドの老眼鏡には、価格以外にも様々な違いがあります。どちらが良い・悪いということではなく、それぞれの特徴を理解し、ご自身の目的や使用シーンに合わせて選ぶことが重要です。

ここでは、主な違いを表にまとめてみました。

| 項目 | 100均の老眼鏡(既製品) | 眼鏡店の老眼鏡(オーダーメイド) |

|---|---|---|

| 価格 | 非常に安価(110円~) | 比較的高価(5,000円~数万円) |

| レンズの品質 | 基本的な品質。左右同度数のみ。傷や歪みがある場合も。 | 高品質。左右の視力や乱視に合わせ、歪みの少ないレンズを選べる。 |

| フレームの品質 | 素材や作りが簡素なものが多い。耐久性は低い傾向。 | デザインや素材が豊富。耐久性が高く、調整も可能。 |

| 視力検査 | なし(自己判断で度数を選ぶ) | 専門スタッフによる詳細な検査あり |

| フィッティング | なし(顔に合わなくても調整不可) | 顔の形に合わせて細かく調整してくれる |

| 保証・アフターケア | 基本的になし | 度数保証やフレームの修理・調整など、充実している |

100均の老眼鏡は、「外出先で急に必要になった」「短時間だけ使いたい」「お試しで使ってみたい」といった緊急時や一時的な使用には非常に便利です。一方で、眼鏡店の老眼鏡は、「長時間使用する」「左右の視力差や乱視がある」「快適な掛け心地を求める」といった場合に最適です。日常的に使用するメインの1本は、やはり眼鏡店でしっかり検査して作ることを強くおすすめします。

老眼鏡の作成には視力検査が不可欠

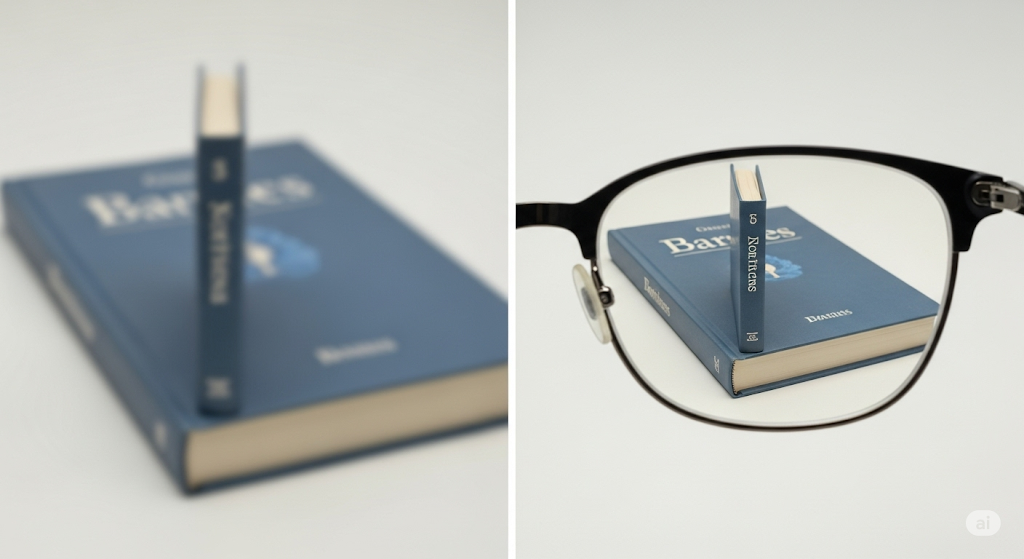

自分にぴったりの老眼鏡を作る上で、最も重要なプロセスが「視力検査」です。既製品の老眼鏡を自己判断で選んでしまうと、かえって目に負担をかける原因になります。眼鏡店や眼科で行う精密な検査がなぜ不可欠なのか、その理由を解説します。

理由1:左右の視力は違うことがほとんど

多くの人は、右目と左目の度数が異なります。また、老眼の進行度合いも左右で違う場合があります。既製品のように左右同度数のレンズでは、片方の目には合っていても、もう片方の目には負担がかかってしまいます。これが見え方の違和感や疲れの原因となるのです。

理由2:老眼だけでなく「乱視」の可能性

物が見えにくい原因は、老眼だけとは限りません。角膜や水晶体の歪みによってピントが合わなくなる「乱視」を併発しているケースも多くあります。乱視は専用のレンズでなければ矯正できず、通常の老眼鏡ではぼやけや二重に見えるといった症状が改善されません。

理由3:正確な「瞳孔間距離(PD)」の測定

瞳孔間距離(PD)とは、右目の瞳孔と左目の瞳孔の間の距離のことです。メガネは、このPDに合わせてレンズの中心を配置しないと、物が歪んで見えたり、プリズム作用によって眼精疲労を引き起こしたりします。PDは人それぞれ異なり、正確な測定は眼鏡店の専門機器でしかできません。

検査でわかること

- 左右それぞれの正確な老眼の度数

- 乱視の有無とその度数・角度

- 瞳孔間距離(PD)

- 利き目

- どのくらいの距離を快適に見たいか(読書、PC作業など)

これらの情報を基に、あなたの目とライフスタイルに最適なレンズを選ぶことで、初めて「本当に快適な老眼鏡」が完成します。初めて老眼鏡を作る際は、必ず専門家による視力検査を受けましょう。

老眼鏡を作るならどこがいい?購入場所と費用

- 老眼鏡を安く作るための3つのポイント

- 老眼鏡の値段相場はいくらくらい?

- 老眼鏡のレンズ交換にかかる費用とは

- 眼鏡市場やJINS、Zoffでの老眼鏡の作り方

- 跡がつきにくい鼻あてなし老眼鏡の選び方

- 厳選おすすめ! 鼻あてなしの老眼鏡 「ちょこシー(Choco See)」

老眼鏡を安く作るための3つのポイント

オーダーメイドの老眼鏡は快適ですが、やはり費用が気になるところです。ここでは、品質を保ちながらも、できるだけ老眼鏡を安く作るための具体的なポイントを3つご紹介します。

ポイント1:大手チェーン店のセットプランを活用する

JINSやZoff、眼鏡市場といった大手眼鏡チェーン店では、フレームとレンズがセットになったプランが主流です。これらのプランは価格が明瞭で、多くの場合、追加料金なしで薄型の非球面レンズが選べるため、コストパフォーマンスに優れています。

特に初めて老眼鏡を作る方にとっては、フレーム選びから視力測定、フィッティングまで一貫してサポートしてくれるため、安心して購入できるでしょう。

ポイント2:セールやキャンペーン時期を狙う

多くの眼鏡店では、季節の変わり目や年末年始、決算期などにセールを実施します。特定のフレームが割引になったり、レンズのオプションが無料になるキャンペーンが行われたりすることもあります。急ぎでなければ、こうしたセール時期を狙って購入することで、通常よりも安く手に入れることが可能です。公式サイトやメールマガジンをチェックしておくと、お得な情報を見逃しません。

ポイント3:手持ちのフレームでレンズ交換をする

もし、デザインが気に入っているけれど使わなくなったメガネフレームがあれば、そのフレームを活かしてレンズだけを交換するという方法があります。多くの眼鏡店では、他社で購入したフレームでもレンズ交換に応じてくれます。

注意点:フレームの状態や素材によってはレンズ交換ができない場合や、別途手数料がかかることがあります。事前に店舗へ持ち込んで、対応可能かどうか確認してもらうと安心です。

この方法なら、フレーム代がかからないため、新規に一式購入するよりも費用を大きく抑えることができます。

老眼鏡の値段相場はいくらくらい?

老眼鏡の価格は、どこでどのようなタイプを購入するかによって大きく異なります。ご自身の予算や用途に合わせて選ぶための、大まかな値段相場を把握しておきましょう。

| 購入場所/タイプ | 値段相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 100円ショップ・雑貨店(既製品) | 110円 ~ 3,000円程度 | 最も安価。緊急用や一時的な使用向き。品質やフィッティングは期待できない。 |

| 大手眼鏡チェーン(JINS, Zoffなど) | 5,500円 ~ 15,000円程度 | フレーム+レンズのセット価格が主流。品質と価格のバランスが良い。視力測定・フィッティング込み。 |

| 眼鏡市場 | 13,200円 ~ | フレーム表示価格にレンズ代が含まれる。選べるレンズの種類が豊富。 |

| デパート・個人眼鏡店 | 20,000円 ~ 数十万円 | 高品質なブランドフレームや高性能レンズを扱う。手厚いカウンセリングが魅力。 |

レンズの種類による価格の違い

上記の価格は、基本的に手元を見るための「単焦点レンズ」の場合です。ライフスタイルに合わせて、より便利な多機能レンズを選ぶ場合は、追加料金が発生します。

- 中近レンズ:手元から室内(数メートル先)までをカバーするレンズ。室内でのデスクワークや家事が多い方向き。追加料金は5,000円前後から。

- 遠近両用レンズ:遠くから手元までを1本でカバーできる万能レンズ。メガネの掛け外しが多い方向き。追加料金は5,000円前後から。

- ブルーライトカット:スマホやPC作業が多い方向けのオプション。追加料金は3,000円~5,000円程度が相場です。(JINSなど標準搭載の場合もあり)

このように、単純な価格だけでなく、どのようなシーンで使いたいかを明確にすることで、必要なレンズと総額が見えてきます。

老眼鏡のレンズ交換にかかる費用とは

「フレームは気に入っているけど、老眼が進んで見えにくくなった」「昔のメガネを老眼鏡として再利用したい」といった場合には、レンズ交換サービスが非常に便利です。新品を一式購入するよりも費用を抑えられる可能性があります。

レンズ交換の費用は、選ぶレンズの種類や、持ち込むフレームが自社製品か他社製品かによって異なります。ここでは、代表的な眼鏡チェーン店の料金例をご紹介します。

| 店舗名 | レンズ交換料金(自社フレーム) | レンズ交換料金(他社フレーム) | 備考 |

|---|---|---|---|

| JINS | 5,500円~ | 5,500円~ | フレームの状態により不可の場合あり。遠近両用は+5,500円。 |

| Zoff | 3,300円~ | 8,800円~ | レンズの種類により価格変動。他社フレームは手数料(5,500円)が含まれる。 |

| 眼鏡市場 | 11,000円~ | 11,000円~ | フレームの状態により不可の場合あり。豊富なレンズから選択可能。 |

※上記は2025年7月時点での情報であり、標準的な単焦点レンズの場合の料金です。最新の情報や、遠近両用などの高機能レンズの価格については、各社の公式サイトをご確認ください。

他社フレームを持ち込む場合は、フレームの素材(べっ甲、木製など)や劣化状態によっては交換を断られることもあります。レンズ交換を希望する場合は、まずフレームを店舗に持参して、スタッフに相談するのが確実です。

眼鏡市場やJINS、Zoffでの老眼鏡の作り方

大手眼鏡チェーン店は、初めて老眼鏡を作る方にとって、システムが分かりやすく安心です。ここでは、代表的な3社での老眼鏡の作り方の流れと、それぞれの特徴をご紹介します。

基本的な作成フロー

どの店舗でも、基本的な流れはほぼ同じです。

- 【STEP1】フレーム選び:店内に陳列されている豊富なフレームの中から、好きなデザインを選びます。

- 【STEP2】視力測定:専門スタッフが視力を測定し、ライフスタイル(PC作業が多い、読書が趣味など)をヒアリングしながら最適な度数を決定します。

- 【STEP3】レンズ選択:測定結果に基づき、レンズの種類(単焦点、遠近両用、ブルーライトカットなど)を選びます。

- 【STEP4】会計:レンズの種類やオプションが確定したら会計を済ませます。

- 【STEP5】受け取り:在庫があれば当日30分~1時間程度で完成。特注レンズの場合は1週間~10日ほどかかります。受け取り時に、顔に合うよう最終的なフィッティング調整を行います。

「JINS READING」のようなパッケージ品ってどうなの?

JINSなどでは、あらかじめ度数が入ったパッケージタイプのリーディンググラス(老眼鏡)も販売しています。視力測定が不要ですぐに購入できるのがメリットですが、左右の度数差や乱視には対応していません。あくまで手軽なセカンドグラスとして考え、メインで長時間使用するならオーダーメイドがおすすめです。

各社の特徴

- JINS(ジンズ):

スタイリッシュなデザインが多く、若々しい印象のフレームが豊富です。ブルーライトカットレンズを世界で初めて発売したことでも知られ、PCやスマホを多用する現代人のニーズに応える機能的なレンズも充実しています。価格も5,500円からとリーズナブルで、気軽に試せるのが魅力です。 - Zoff(ゾフ):

JINSと並ぶ人気チェーンで、こちらもトレンド感のあるおしゃれなデザインが特徴です。特に、軽くて壊れにくい「Zoff SMART」シリーズは、長時間の使用でも疲れにくく、老眼鏡にも最適。約1500種類というフレームの豊富さで、お気に入りの1本が見つかりやすいでしょう。 - 眼鏡市場:

「フレーム表示価格にレンズ代金が含まれる」という明瞭な価格設定が最大の魅力。どんな度数でも、薄型レンズや遠近両用レンズを選んでも追加料金がかからない(一部高機能レンズを除く)ため、度数が強い方や多機能レンズが欲しい方には非常にお得です。品質と安心感を重視する方におすすめです。

跡がつきにくい鼻あてなし老眼鏡の選び方

「メガネを外すと、鼻に跡がくっきり残ってしまう…」そんな悩みを抱える方は少なくありません。特に女性はメイク崩れの原因にもなり、気になりますよね。このメガネ跡は、メガネの重さが鼻パッドに集中することで起こります。そこで注目したいのが、「鼻あてのない(鼻パッドがない)メガネ」や、跡がつきにくい工夫がされたメガネです。

鼻あてなしメガネのメリット・デメリット

- メリット:鼻を圧迫しないため、跡が残らず、色素沈着の心配もありません。メイクも崩れにくいです。

- デメリット:支える部分が異なるため、慣れるまで少し違和感があるかもしれません。また、激しい動きには向かない場合があります。

鼻あてがないメガネは、頬骨の上やこめかみ付近でメガネを支える特殊な構造をしています。

跡を残さないためのメガネ選びのポイント

完全な鼻あてなしでなくても、以下のポイントを意識することで、鼻への負担を大きく軽減できます。

ポイント1:軽いフレームを選ぶ

メガネが軽ければ軽いほど、鼻にかかる圧力は小さくなります。Zoffの「SUPER LIGHT」のように、航空機にも使われる軽量素材(ULTEMなど)を使用したフレームは、かけていることを忘れるほどの軽さです。まずはフレーム自体の重さに注目しましょう。

ポイント2:フィット感の高いフレームを選ぶ

顔の側面を包み込むようにフィットするデザインのフレームは、重さが分散され、鼻への負担を減らしてくれます。Zoffの「Zoff SMART」シリーズは、しなやかな素材でフィット感が高く、ずれにくいのが特徴です。

ポイント3:鼻パッドの素材や形状にこだわる

鼻パッドがシリコンなどの柔らかい素材であったり、接地面積が広いタイプであったりすると、圧力が分散されて跡がつきにくくなります。購入時にスタッフに相談し、鼻パッドを交換してもらうのも一つの手です。

最終的には、店舗で実際に試着し、専門スタッフにフィッティングをしてもらうことが最も重要です。自分では気づかない微妙なズレや圧迫感を調整してもらうことで、驚くほど快適な掛け心地になります。

厳選おすすめ! 鼻あてなしNO老眼鏡 「ちょこシー(Choco See)」

鼻あてなしメガネの中でも、特に女性から高い支持を得ているのが「ちょこシー」というブランドです。これは、もともとサングラスとして開発され好評だった「ちょこサン」の構造を、日常使いのメガネに応用したものです。

「軽くて楽に掛けられる」「外した時に鼻の跡を気にしなくてよい」というユーザーの声に応えて開発された経緯があり、まさに鼻の跡に悩む方のために作られたフレームと言えるでしょう。ただし、こちらはフレームのみの販売となるため、ご自身の視力に合わせたレンズを別途眼鏡店で入れてもらう必要があります。

以下に、代表的なモデルのスペックをご紹介します。

| モデル:FG24510(スクエアウェリントン型) | |

|---|---|

| 特徴 | 角の取れたスクエア形状で、シャープさと優しさを両立。やや大きめのレンズサイズで、トレンド感とナチュラルな印象を与えます。 |

| 素材 | フロント:プラスチック / テンプル:弾性チタン合金(βチタン) |

| サイズ (mm) | レンズ横幅 52 / ブリッジ幅 15 / テンプル長さ 146 / レンズ縦幅 34 |

| フレーム価格 | 19,800円(税込) ※レンズ代別途 |

| モデル:FG24506(オーバル型) | |

|---|---|

| 特徴 | 丸みのあるオーバル型で、より上品で優しい印象を演出。サイドから見えるメタルパーツがアクセントになり、ファッション性を高めています。 |

| 素材 | フロント:プラスチック / テンプル:弾性チタン合金(βチタン) |

| サイズ (mm) | レンズ横幅 52 / ブリッジ幅 15 / テンプル長さ 146 |

| フレーム価格 | 19,800円(税込) ※レンズ代別途 |

鼻あてなし「以外」で跡を防ぐ方法

前述の通り、メガネ跡を防ぐ方法は一つではありません。「鼻あてなしメガネはどうしても慣れない」という方でも、以下のポイントを意識することで、鼻への負担を大きく軽減することが可能です。

ポイント①:とにかく軽いフレームを選ぶ

根本的な話ですが、メガネが軽ければ軽いほど鼻にかかる圧力は小さくなります。Zoffの「SUPER LIGHT」シリーズのように、医療用カテーテルや航空機部品にも使われる軽量素材「ULTEM(ウルテム)」を使用したフレームは、驚くほどの軽さを実現しています。

ポイント②:フィット感の高いフレームを選ぶ

顔の側面を包み込むようにフィットするデザインは、重さが分散されて鼻への負担を和らげます。しなやかな素材で作られたZoffの「Zoff SMART」シリーズなどは、ずれにくさと快適なフィット感を両立しており、長時間の使用にも最適です。

ポイント③:鼻パッドの素材や形状にこだわる

通常の鼻あて付きメガネでも、パッドの工夫で掛け心地は大きく変わります。接地面積が広いタイプや、シリコンなどの柔らかい素材のパッドを選ぶと、圧力が分散されて跡がつきにくくなります。購入時にスタッフに相談し、最適なパッドに交換してもらうのも有効な手段です。

結論:最終的な快適さは「フィッティング」で決まる

どのようなタイプのメガネを選ぶにしても、最も重要なのは専門家による精密なフィッティングです。ご自身の骨格に合わせてテンプルの曲がり具合や幅をミリ単位で調整してもらうことで、メガネの重さは理想的に分散され、鼻への負担は最小限に抑えられます。跡が気になる方は、デザインや軽さだけで選ばず、必ず眼鏡店のスタッフに相談し、最高の掛け心地を追求しましょう。

老眼鏡を作るならどこがいいか総まとめ

この記事では、老眼鏡をどこで作るべきか、そして選ぶ際の重要なポイントについて解説してきました。最後に、今回の内容をリスト形式で振り返ります。

- 老眼鏡の使用で老眼が進行するという説は誤解

- 合わない老眼鏡は眼精疲労や頭痛の原因になる

- 老眼のトレーニングによる視力回復は医学的に困難

- 日常生活で手元が見えにくいと感じたら老眼鏡を作るタイミング

- 100均の老眼鏡は緊急用、眼鏡店の老眼鏡は日常用と使い分ける

- 快適な老眼鏡には左右の度数や乱視を測る視力検査が不可欠

- 老眼鏡を安く作るにはセールやレンズ交換を活用する

- 老眼鏡の値段相場は既製品なら数百円、オーダーメイドなら5,500円程度から

- 単焦点レンズ以外に中近・遠近両用レンズもあり、用途で選べる

- 手持ちのフレームでレンズ交換をすれば費用を抑えられる

- JINSやZoffはデザイン性と価格のバランスが良い

- 眼鏡市場はレンズの追加料金がないプランが魅力

- 大手チェーン店では視力測定からフィッティングまで一貫して行ってくれる

- 鼻の跡が気になるなら軽量フレームや鼻あてなしタイプがおすすめ

- 最終的には店舗で試着とフィッティングをしてもらうことが最も重要