「未来のデバイス」として注目されるスマートグラスですが、スマートグラスはどのように見えるのか、具体的に何ができるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、スマートグラスでできることとは何か、そして知っておきたいスマートグラスのデメリットまで、専門的な視点から分かりやすく解説します。

また、スマートグラスはiPhoneでも使えるのか、あるいは安いモニター代わりにできるのかといった具体的な活用法にも触れていきます。目が悪い人でも安心して使えるのか、例えばスマートグラスは眼鏡の上からかけたまま使えるのか、jinsなどで度付きにできるのか、といった視力に関する疑問にもお答えします。

最後には、目的別のおすすめスマートグラス3選もご紹介しますので、購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

記事のポイントを先読み!

- スマートグラスの基本的な見え方と仕組みが分かる

- 業務効率化や個人利用での具体的な活用法を理解できる

- 目が悪い人が使用する際の注意点や選び方が分かる

- 自分に合ったスマートグラスを見つけるための比較ポイントが分かる

基本的なスマートグラスの見え方と機能

- スマートグラスはどのように見える?

- スマートグラスでできることとは

- 知っておきたいスマートグラスのデメリット

- スマートグラスはiPhoneでも使える?

- スマートグラスを安いモニター代わりにできる?

スマートグラスはどのように見える?

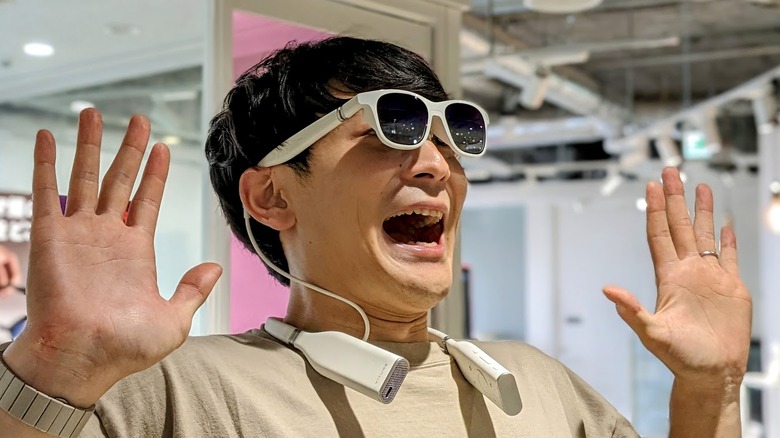

スマートグラスを装着した際の「見え方」は、一言で言うと「現実の風景に、高品質なデジタルスクリーンが浮かんで見える」というユニークな体験です。

これは、メガネのフレームに内蔵された超小型のプロジェクターから、レンズ(光学系)を通して光を網膜に届けることで実現されています。多くの最新モデルでは、ソニー製のMicroOLED(マイクロ有機EL)ディスプレイが採用されており、高コントラストで色鮮やかな映像を映し出します。

例えば、「4m先に130インチのスクリーンが広がる」といった表現がよく使われますが、これは視野角(FOV)というスペックによって決まります。視野角が広いほど、より大きく迫力のある画面として感じられます。これにより、新幹線の中や寝室のベッドの上など、どんな場所でも瞬時にプライベートシアター環境を構築することが可能です。

また、スマートグラスと混同されがちな「AR(拡張現実)グラス」との違いも重要です。ARグラスは、現実空間の物体や位置を認識し、それに合わせてデジタル情報を表示する高度な機能を持ちます。

一方で、現在コンシューマー向けに普及している多くのスマートグラスは、主にスマートフォンやPCの画面をそのまま目の前に表示する「ミラーリング」機能が中心です。とはいえ、専用アプリを使えば、頭の動きに合わせて画面を空間に固定する(3DoF)といった、ARに近い体験も可能になっています。

業務で利用する場合は、このミラーリング機能が非常に強力です。視界を完全に塞ぐVRゴーグルとは異なり、足元や手元の安全を確保しながらデジタル情報を確認できる「シースルー」タイプが主流なのは、現場作業における最大の利点と言えるでしょう。

スマートグラスでできることとは

スマートグラスは単に映像を見るだけのデバイスに留まりません。内蔵されたカメラ、マイク、各種センサーを連携させることで、ビジネスからプライベートまで、情報との関わり方を根本から変える可能性を秘めています。

特にビジネス分野では、人手不足や技術継承といった課題を解決するDX(デジタルトランスフォーメーション)ツールとして、大きな期待が寄せられています。

スマートグラスの主な活用例

- 遠隔作業支援(遠隔臨場):建設現場や製造ラインの作業員が見ている映像を、遠隔地の熟練技術者や管理者がリアルタイムで共有。

ハンズフリーで音声やマーカーによる指示を受けられるため、移動コストの大幅な削減と、迅速なトラブルシューティングが可能になります。これは、経済産業省が推進するDXの具体例としても挙げられています。

- マニュアルや図面の表示:両手がふさがる精密な組み立て作業やメンテナンス業務において、視界の隅に手順書や図面を表示できます。紙のマニュアルをめくる、タブレットを操作するといった作業の中断がなくなり、生産性と作業品質の向上に直結します。

- ピッキング作業の効率化:物流倉庫では、棚のどこに目的の商品があるかを視覚的に指示することで、ピッキング作業のスピードと正確性を高める活用事例(ビジョンピッキング)が増えています。

- 映像・音楽コンテンツの視聴:スマートフォンやPC、ゲーム機と接続し、好きな場所でパーソナルな大画面映像を楽しめます。指向性スピーカーが内蔵されており、イヤホンなしでも臨場感のあるサウンドを体験できるモデルが多いです。

- リアルタイム翻訳:海外の方とのコミュニケーションにおいて、相手の発言をリアルタイムで翻訳し、字幕として表示させることができます。言語の壁を感じさせないスムーズな対話を実現します。

このように、スマートグラスは「見る」という行為を情報端末化することで、私たちの能力を拡張してくれるツールです。特に、熟練者のノウハウを遠隔で共有できる点は、多くの産業が抱える技術継承問題への有効なアプローチとして、今後ますます導入が進むと考えられます。

知っておきたいスマートグラスのデメリット

未来を感じさせる多くのメリットがある一方で、スマートグラスには導入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。特に長時間の利用を考えている方は、これらの点をしっかり把握し、ご自身の許容範囲かどうかを判断することが大切です。

スマートグラスの主なデメリット

- 画面酔いの可能性:自分の頭の動きと、視界に表示される映像の動きにズレが生じると、乗り物酔いに似た「画面酔い」を引き起こすことがあります。

特に、頭を動かしても画面が視界に固定され続けるモードでは酔いやすいと感じる人もいます。最近の製品では、リフレッシュレートの向上(最大120Hzなど)や、頭の動きに追従して画面を空間に固定する「3DoF」機能で酔いを軽減する工夫がされていますが、これには個人差が大きいです。

- バッテリー駆動時:高精細な映像を表示し続けるため、バッテリー消費は決して少なくありません。

多くのモデルはスマートフォンやPCから給電しながら使用しますが、アダプターやポータブルデバイスと接続して使用する場合、そのデバイスのバッテリーが2〜5時間程度で切れてしまうことがあります。

終日の業務で利用する場合は、予備バッテリーの準備や給電方法の確保が必須です。

- 重量と装着:最新モデルでは70g台まで軽量化が進んでいますが、それでも一般的なメガネ(20〜30g)と比較すると2〜3倍の重さがあります。

重量バランスやノーズパッドの形状などが工夫されていますが、長時間装着していると、鼻や耳への圧迫感や痛みを感じることがあります。これは個人の顔の形に大きく左右されるため、可能であれば購入前に試着してフィット感を確認することが強く推奨されます。

- 価格:個人向けのコンシューマーモデルは5万円前後から購入できますが、高機能なモデルや法人向けの産業用モデルは10万円〜数十万円と高価です。

趣味として気軽に購入するには、まだハードルが高いと感じるかもしれません。業務用途で導入する際は、移動コストの削減や生産性向上といった費用対効果を事前にしっかりと試算することが重要です。

スマートグラスはiPhoneでも使える?

結論から言うと、多くの最新スマートグラスはiPhoneでも問題なく使用可能です。ただし、最適な接続方法は、お使いのiPhoneのモデルによって大きく異なりますので注意が必要です。

最も簡単なのは、iPhone 15シリーズです。これらのモデルは、外部接続端子が従来のLightningからUSB Type-Cに変更されました。

このUSB-Cポートは「DisplayPort Alternate Mode」という映像出力規格に対応しているため、対応するスマートグラスとUSB-Cケーブル1本で直接接続するだけで、iPhoneの画面をミラーリングできます。追加の機器が不要なため、非常にスマートに運用可能です。

一方、iPhone 14以前のLightning端子を搭載したモデルの場合、そのままでは映像出力ができないため、一工夫必要になります。この場合、一般的には以下の2つの方法で接続します。

Lightning搭載iPhoneの接続方法

- メーカー純正の専用アダプターを利用する:XREALなどの主要メーカーは、iPhoneと接続するための専用アダプターを別売りで用意しています。これにはバッテリーが内蔵されており、iPhoneを充電しながらスマートグラスに映像を出力できます。最も安定した接続が期待できる方法です。

- Apple純正の変換アダプタとHDMI変換器を組み合わせる:「Apple Lightning – Digital AVアダプタ」と、市販の「HDMI入力→USB-C出力」が可能な変換器を組み合わせる方法です。複数の機器が必要になり配線が複雑になりますが、手持ちの機器を流用できる場合があります。

いずれにせよ、購入を検討しているスマートグラスが、自分のiPhoneモデルに正式対応しているか、また、どのようなアダプターが必要になるかは、各メーカーの公式サイトにある対応デバイスリストで事前に必ず確認することが、購入後のトラブルを避けるために最も重要です。

スマートグラスを安いモニター代わりにできる?

スマートグラスをPCのモニター代わりとして活用するアイデアは、特にモバイル環境での作業効率を劇的に向上させる可能性を秘めており、限定的な用途においては非常に有効な選択肢です。

最大のメリットは、物理的なモニターを持ち運ぶことなく、どこでも瞬時に大画面の作業環境を構築できる点です。外出先のカフェや新幹線の座席で、USB Type-Cケーブル1本をノートPCに接続するだけで、目の前にフルHDの広大なサブディスプレイが広がります。

メールの返信、Wordでの文書作成、Excelでのデータ入力といった一般的なオフィスワークであれば、十分快適にこなすことができます。

ノートPCでの作業は、どうしても視線が下がり猫背になりがちですが、スマートグラスは視線の先に画面が表示されるため、背筋を伸ばした自然な姿勢で作業できるという隠れた利点があります。長時間のデスクワークによる肩こりや首の疲れに悩む方にとっては、試してみる価値があるかもしれません。

ただし、万能なメインモニターの代替品とは言えません。特に、Adobe Photoshopでの精密なフォトレタッチや、CADでの設計作業など、画面の細部を様々な角度から確認したり、正確な色味を判断したりする必要があるクリエイティブな作業にはあまり向いていません。

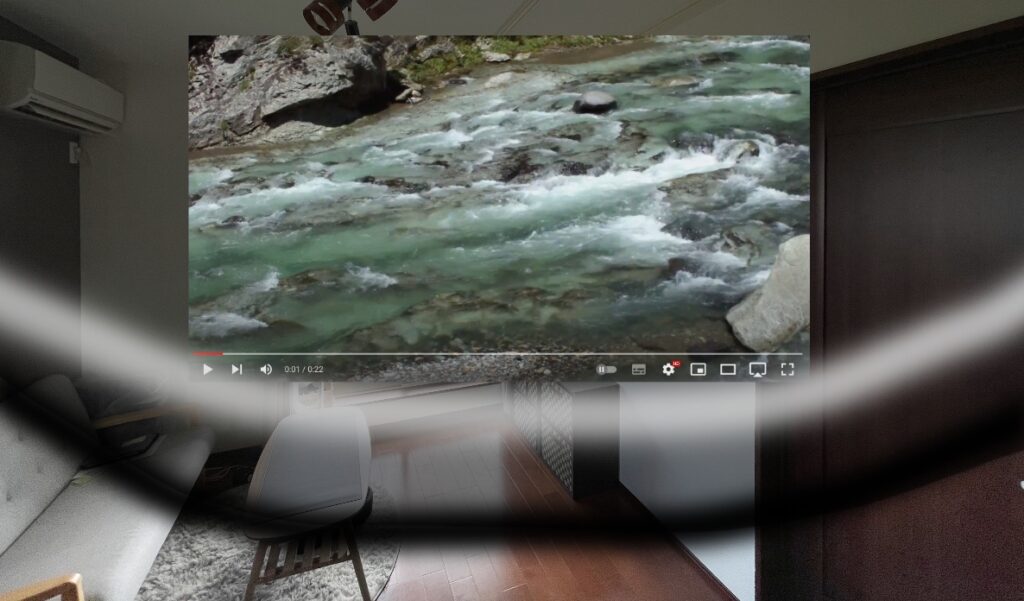

空間ディスプレイ(3DoF)機能の活用

一部のスマートグラスでは、「Nebula」のような専用アプリを使用することで、仮想的なモニターを空間に固定する「3DoF(3 Degrees of Freedom)」という機能が利用できます。

これは、頭を上下左右に動かしても、スクリーンがその場に留まって見える機能で、これにより「ながら作業」がしやすくなったり、画面酔いが軽減されたりする効果があります。最大で3画面の仮想モニターを並べて表示できるなど、作業効率をさらに高めることも可能です。

結論として、「安いモニター代わり」という観点では、数万円から購入できるスマートグラスは、同価格帯の高品質なモバイルモニターと比較しても、携帯性と画面の大きさで優位性があります。

しかし、その役割はあくまで「携帯性に特化した高機能なサブモニター」と捉え、メインの作業環境を完全に置き換えるものではないと理解しておくのが良いでしょう。

自分に合うスマートグラスの見え方と選び方

- スマートグラスは目が悪い人でも安心

- スマートグラスは眼鏡の上からかけたまま使える?

- 目的別のおすすめスマートグラス3選

- 総括:スマートグラスの見え方を理解しよう

スマートグラスは目が悪い人でも安心

「自分は視力が悪いから、スマートグラスは使えないのでは…」と心配されている方も多いかもしれませんが、その心配は無用です。現在市販されているほとんどのスマートグラスは、普段からメガネやコンタクトレンズを使用している方でも快適に利用できるよう、様々な対策が講じられています。

大きく分けて、以下の3つのアプローチがあり、ユーザーは自身の視力やライフスタイルに合わせて最適な方法を選択できます。

目が悪い人向けの主な3つの対策

- メガネの上から装着する:一部のモデルは、メガネとの併用を前提に設計されています。

- 度付きのインサートレンズを使用する:最も一般的で、スマートグラス単体でクリアな視界を得られる方法です。

- 視度調整機能付きのモデルを選ぶ:一定範囲の近視であれば、追加レンズなしで焦点を合わせることができます。

これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。次の項目から、それぞれの方法についてより詳しく、具体的な注意点も交えながら解説していきます。ご自身の視力矯正方法や、スマートグラスをどのようなシーンで使いたいかを考えながら読み進めていただくことで、最適な選択ができるはずです。

スマートグラスは眼鏡の上からかけたまま使える?

普段お使いのメガネの上から、そのままオーバーグラスのようにスマートグラスを装着できるモデルも存在します。この方法は、追加でレンズを購入したり、コンタクトレンズを装用したりする必要がないため、最も手軽でコストがかからない選択肢と言えるでしょう。

特に、法人向けや産業用途のモデルでは、複数の作業者が共有することを想定し、メガネとの併用が可能なユニバーサルデザインを採用しているケースが多く見られます。エプソンの「MOVERIO」シリーズなどがその代表例です。

ただし、この手軽さの裏にはいくつかの注意点もあります。まず、お使いのメガネのフレームデザイン、特に横幅やレンズの厚みによっては、スマートグラスがうまくフィットせず、装着できない可能性があります。無理に装着すると、メガネかスマートグラスのどちらかを損傷する恐れもあります。

メガネ併用の注意点

重量とバランス

メガネとスマートグラスの二重装着になるため、総重量はどうしても増加します。70g台のスマートグラスに30gのメガネを合わせると100gを超え、長時間装着していると鼻や耳への負担が顕著になる可能性があります。

焦点距離のズレ

理想的な焦点距離から目とレンズの位置がずれることで、映像がぼやけたり、視野の端が歪んで見えたりすることがあります。最適な映像体験を得るためには、やはりインサートレンズの使用が推奨されます。

結論として、短時間の利用や、複数人での共有を前提とする場合には便利な方法ですが、個人が長時間快適に使用することを目的とするならば、次に紹介するインサートレンズの利用を積極的に検討することをおすすめします。

目的別のおすすめスマートグラス3選

ここでは、これまでに解説した機能や選び方のポイントを踏まえ、現在市場で高く評価されている代表的なスマートグラスを3機種、目的別にご紹介します。各モデルが持つ独自の特徴を比較し、ご自身のライフスタイルや主な利用目的に最も合致する一台を見つけるための参考にしてください。

スペック表の数値も重要ですが、最終的には装着感や音質といった、実際に使ってみないと分からない部分も大きいですよ。可能であれば、家電量販店のデモ機やレンタルサービスで試してみるのがベストな選択です。

XREAL Air 2

【バランス重視の決定版】

圧倒的な軽量さと洗練されたデザインで、日常に溶け込みやすいモデル。装着感が非常に良く、長時間の使用でも疲れにくい。画質、音質、接続性のバランスが取れており、初めてスマートグラスを購入する方や、持ち運びやすさを最優先する方に最適。

VITURE Pro

【最高の映像・音響体験】

最大4000nitsという他を圧倒する輝度を誇り、日中の屋外でも鮮明な映像を楽しめる。音響メーカーHARMANとの共同開発による空間オーディオも魅力。レンズの透過度をボタン一つで変更できる電子調光機能を搭載し、映画やゲームで究極の没入感を求めるユーザーにおすすめ。

Rokid Max

【大画面と手軽さを両立】

他機種より広い50度の視野角で、より迫力のある大画面を体験可能。最大の特徴は、0.00Dから-6.00Dまでの近視補正ダイヤルを本体に搭載している点。追加レンズなしで視力調整できる手軽さは、特に近視のゲームユーザーにとって大きなメリットとなる。

| モデル名 | ディスプレイ | 視野角 | リフレッシュレート | 重量 |

|---|---|---|---|---|

| XREAL Air 2 | Sony Micro-OLED | 46度 | 最大120Hz | 約72g |

| VITURE Pro | OLED | 46度 | 最大120Hz | 約77g |

| Rokid Max | Micro-OLED | 50度 | 最大120Hz | 約75g |

上記のモデル以外にも、各社から特徴的なスマートグラスが続々と登場しています。ご自身の「何をしたいか」を明確にし、視野角、重量、輝度、そして視力補正の方法といったポイントを比較検討することで、きっと満足のいく一台が見つかるはずです。

総括:スマートグラスの見え方を理解しよう

- スマートグラスは現実風景にデジタル情報が重なって見えるデバイス

- 目の前にバーチャルスクリーンが浮かんでいるような体験ができる

- シースルー型が主流で作業中も周囲の安全を確認しやすい

- ビジネスでは遠隔作業支援やハンズフリーでのマニュアル確認に活躍

- 個人利用では映画鑑賞やゲームなどエンタメ用途に最適

- デメリットとして画面酔いの可能性があり個人差が大きい

- バッテリー駆動時間はまだ発展途上で長時間の利用には工夫が必要

- 一般的なメガネより重く装着感がフィット感に影響する

- iPhone 15以降はUSB-Cケーブル1本で手軽に接続できることが多い

- Lightning端子の旧iPhoneでは専用アダプターが別途必要になる

- 携帯性に優れたPCのサブモニター代わりとして活用可能

- 目が悪い人でもメガネとの併用や専用レンズで対応できる

- 最も一般的な解決策は眼鏡店で作成する度付きのインサートレンズ

- 一部モデルには近視を補正する視度調整機能が搭載されている

- 製品を選ぶ際は視野角や重量、輝度、接続性を比較検討することが大切